電話代行サービスおすすめ17社比較【口コミ有】選び方のコツも解説

ここ最近の急速なAIの進化に伴い、様々な分野で効率化が進んでいます。その中でも「電話対応」を効率化する手段として電話代行サービスを導入する企業が急増しています。

「電話代行サービスを使いたいけど、費用や内容を比較して決めたい」

「うちの会社に適した電話代行サービスはどこだろう?」

「電話代行サービスの選び方にコツってあるのかな?」

このように、電話代行サービスは数多くあるため、どうやって比較して選べばいいか分からないと思うのも仕方がありません。

本記事では、電話代行サービスおすすめ17社を比較しています。 そして、あなたの会社に合った電話代行サービスの選び方のコツを解説。 さらに、おすすめの電話代行サービスを5つに厳選して口コミなどを詳しくご紹介します。

ぜひ、最後まで読んで電話代行サービスを比較して、選ぶ際の参考にしてください。

株式会社うるる fondesk事業部

事業部長 上口 徹也

電話代行サービスfondeskの事業部長をしています。電話代行サービスを運営している中で培ったノウハウやお客様の成功事例を元に、最適な電話代行サービスの選び方をご紹介します。

もくじ

電話代行サービス17社を比較

早速、電話代行サービスの選び方で気になるポイントを一覧で比較。 費用やプラン、土日祝が対応しているかなど、わかりやすいようにおすすめの電話代行サービス17社を比較表にしました。

アクティブ導入企業数は信頼ある第三者調査機関の数字です。 電話代行サービスの導入を検討中の方はぜひ参考にしてください。

| サービス・会社名 | 初期費用 | プラン一例 コール数 月額 | 対応時間 | 通知方法 | 無料期間 (お試し) | アクティブ 導入企業数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| fondesk | 0円 | 50コール 10,000円〜 | 平日 9:00〜19:00 | メール LINE slack/chatwork 他チャット系 | ◯ 14日間 | 5000以上 |

| CUBE電話代行サービス | 登録料 5,000円~ 保証金 5,000円~ | 100コール 25,000円〜 | 平日 9:00〜18:00 | メール (他オプション) | ◯ 1ヶ月 | 2500以上 |

| 電話代行サービス株式会社 | 0円 | 30コール 12,500円〜 | 平日+土日祝 9:00〜18:00 | メール (他オプション) | ◯ 1ヶ月 | 2000以上 |

| セントラル・アイ株式会社 | 要確認 | 要確認 | 365日 24時間 | メール | 要確認 | 1400以上 |

| 株式会社ビジネスアシスト | 0円 | 80コール 20,000円〜 | 平日 9:00〜18:00 | メール (他オプション) | ◯ 30日間 | 2000以上 |

| ビジネスコール | 15,000円 | 40コール 5,500円〜 | 平日+土日祝 9:00〜21:00 (内7時間) | メール LINE slack/chatwork | 要確認 | 900以上 |

| e秘書 | 15,000円〜 | 100コール 15,000円〜 | 平日 9:00〜18:00 | メール | 2週間迄 返金対応 | 3000以上 |

| MKサービス | 2,960円 | 20コール 2,960円〜 | 平日 9:00〜18:00 | メール (他オプション) | ◯ 10日間 | 不明 |

| インターコード | 要確認 | 20コール 2,900円〜 | 平日 9:00〜18:00 | メール | 要確認 | 1200以上 |

| 渋谷オフィス | 0円 | 20コール 3,000円〜 | 平日 9:00〜18:00 | メール (他オプション) | ◯ 10日間 | 不明 |

| 秘書センター | 15,000円〜 | コール数不明 37,500円〜 | 365日 24時間 | メール | 要確認 | 不明 |

| etel(イーテル) | 要確認 | 30コール 6,800円〜 | 平日 9:00〜18:00 | メール (他オプション) | 要確認 | 不明 |

| ウィルオブ・ワーク | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 不明 |

| あんしん電話当番サービス (セコムグループ) | 30,000円 | 30コール 84,000円〜 | 365日 24時間 | メール | 要確認 | 不明 |

| MIKAWAYA-DESK | 2,960円 | 75コール 9,800円〜 | 平日 9:30〜18:30 | メール (他オプション) | ◯ 14日間 | 不明 |

| オフィスのでんわばん | 0円 | 1コール/350円 月額料金0円 | 平日 9:30〜17:30 | メール | ◯ 10日間 | 不明 |

| スマイルフォンネット | 0円 | 10コール 3,980円〜 | 平日 9:00〜18:00 | メール | ◯ 14日間 | 不明 |

サービスによって初期費用が掛からない、365日24時間対応など様々あります。

次の章から電話代行サービスの基礎知識、比較して選ぶコツなどをみていきましょう。

14日間の無料トライアルで fondeskを体験してみよう

無料トライアル期間中は一切の費用がかかりません。 「仕事が電話に邪魔されない快適さ」をぜひ体験してください。

電話代行サービスとはどんな業務を担うの?

「電話代行サービス」とは、依頼者(企業)にかかってきた電話を、専用オペレーターが代理で一次対応してくれるサービスです。 オペレータは、電話をかけてきた担当者の社名・名前・用件などを確認します。

受けた内容や伝言などは、メールはもちろんSlack・Chatworkなどのビジネスチャットツールで連絡してくれるサービスもあり、情報をタイムリーに社内共有できます。

専用オペレーターが依頼者の会社に出向いて電話対応するわけではなく、オペレーターの所属する会社で対応してくれることも特徴の一つです。 そのため電話代行サービスを利用するのに、オペレーター専用の席や電話を用意する必要はありません。

費用は安いところから高いところまで様々で、基本料金で対応してもらえる内容も電話代行サービスによって異なります。

1. 電話代行サービスと似ている「秘書代行」との違いとは何か?

電話代行サービスと似ているサービスに「秘書代行サービス」があります。

秘書代行サービスは、秘書業務であるスケジュール調整や来客対応などの電話対応から派生したサービスです。電話対応を中心に、一般的な秘書業務の一部を担う点が、電話代行サービスとの違いになります。

しかし、業務内容に明確な違いはなく、サービスを提供する会社側の名称の違いくらいでしょう。

2. なぜ電話代行サービスの重要性が注目されているのか?

それでは近年、電話代行サービスが注目されているのは何故でしょうか? その理由は「電話対応そのものの重要性」が改めて認識されてきたからと言えます。

電話対応に何かしらの問題を抱えている方も多いのではないでしょうか。例えば、営業電話が多い、電話の取りこぼしがある、電話に苦手意識を持っている、など理由は様々でしょう。

電話は相手の顔が見えないため、受け答えや声色で相手に与える印象は大きく変わります。ここで与えた印象はそのまま会社のイメージにもなり得ます。

電話対応次第では相手に信頼感や安心感を与えることができ、仕事を任せたいと思ってもらえる可能性も出てくるでしょう。 しかし、何度かけても電話に出なかったり、対応がスムーズでなかったりした場合は、相手に不安を与えてしまう可能性があります。

また、新型コロナウイルスの拡大に伴い、在宅勤務が増えました。このような状況で電話代行サービスを利用すると、業務に支障を与えることなく、電話の取りこぼしによる損失の防止も可能です。

電話代行サービスを利用するメリットとは?

電話代行サービスを利用するメリットにはどんなものがあるのでしょうか?

ここでは特にメリットの大きいポイントを3つに絞って紹介します。

電話代行サービスを利用するメリットにはどんなものがあるのでしょうか?

ここでは特にメリットの大きいポイントを3つに絞って紹介します。

メリット1:電話対応にかかる業務時間を短縮できる

電話代行サービスを利用するメリットの一つに、電話対応にかかる業務時間を短縮できる点があります。

かかってくる電話には重要な用件もありますが、営業・勧誘電話などがあるのも事実です。忙しいタイミングにかかってくる営業・勧誘電話ほど、業務の邪魔になるものはありません。

電話代行サービスでは、必要な用件のみを取次対応してくれます。煩わしい営業電話の対応に費やしていた時間を他の業務に充てられるようになり、業務効率の改善・生産性の向上が期待できます。

メリット2:休憩時間に電話を取らないといけないストレスから解放

社員数が少ない企業や個人事業主は、休憩時間やその他業務時間外に、電話を取らないといけないストレスを抱えている方も少なくありません。

そして、休憩時間にかかってくる電話がビジネスチャンスにつながる可能性もあるため、誰かが電話当番をせざるを得ないことも事実です。

電話代行サービスを利用すると、「休憩時間に電話を取らないといけない」というストレスから解放されます。

メリット3:電話応対の質を向上し信頼を得る

電話代行サービスのオペレーターは電話対応のプロ集団です。十分な教育を受け、礼儀作法を熟知しています。相手からの思わぬ依頼や要求に対しても落ち着いて対応できます。

質の良い電話代行サービスを利用すると取引先に安心感を与えることができ、会社の信頼につながることも。信頼を得られれば、会社の売上アップにつながるチャンスも増えるでしょう。

電話代行サービスを比較して選ぼう|選び方のコツ3つ

電話代行サービスは数多くあります。ここでは、電話代行サービスを比較して選ぶ際のポイント3つを紹介。「料金」「受電の通知方法」「取次内容」の順にみていきましょう。

比較ポイント① 料金

- 月額制のことが多く、代行業者の電話通話料もそれに含まれる

- 月額料金内のコール数を超えると別途料金がかかる

- 電話代行に必要な機能がオプション(別料金)の場合もあるので注意する

- 「月額基本料金980円〜」一見すると格安なサービスですが「平日のコール回数が5回まで」のように大きな制約があるので注意する

- 電話代行の基本的な単価感は「月額1.5万円で50コール」ほど。これを基準にすると価格の高低が判断しやすい

多くの電話代行サービスは、コール数に対する月額料金制になっています。 例えば、月額1.5万円で50コールまでの契約であれば、50コールまでは1.5万円、50コールをオーバーすると追加料金がかかります。

電話代行サービスによって、プランも金額も様々です。必要な機能がオプションになっていたり、「平日営業時間内5コールまで」などの制約があったりします。

電話代行の料金の基本となる考え方は「月額1.5万円=50コール=平日営業時間内」ですので、この水準をベースにして比較すると良いでしょう。

月間の受電件数と、必要なオプションによってどのくらいの費用になるかを計算してみてください。

比較ポイント② 受電の通知方法

- ほとんどの電話代行サービスはEメール通知に対応している

- 連携できるビジネスチャットツールは、サービスにより異なる

- 送信料金や登録チャット数でオプション料金が発生する場合もある

- オペレーター用アカウントの発行を求められる場合もある

他にも、お使いのビジネスチャットツール(SlackやChatWorkなど)で受け取れるサービスもあります。 社内でチャットツールを利用している場合、受電の情報をチャットに集約できるので非常に便利です。

この場合、電話代行サービスからの受電の通知方法は大きな比較ポイントです。

連携できるチャットツールは、電話代行サービスにより異なり、オプション扱いになることも多いため、サービス内容をよく確認しておきましょう。

また、チャットツールの連携方法にも注意が必要です。オペレーター用アカウントの発行を求められる場合、対応したオペレーターは、報告先のチャットツールにログインして通知を行います。 誤送信や情報漏洩のリスクもあるため、チャットツールへの通知方法には注意が必要です。

比較ポイント③取次内容

- 「ごくごくシンプルな内容を定型で」「個別案件に関してはトークスクリプト対応」「多言語対応可能」など、オペレーターの電話対応内容も様々。

- 定型の方が料金は安く、個別案件対応は料金が高くなる。

電話代行サービスにどこまで対応してもらうのかを決めましょう。 定型トークスクリプトしか対応できないものもあれば、個別の対応ができるものまで様々です。

普段対応している電話が、定型でカバーできる範囲かどうかを確認してみましょう。

そして、自分が電話代行サービスに何を求めているのかを明確にすると良いですね。

ここまでで、電話代行サービスの選び方のコツを3つお伝えしました。

どの電話代行サービスを比較するにしても、この3つをポイントにして選ぶと良いでしょう。

電話代行サービスを比較する際の最大の注意点

電話代行サービスには様々な料金体系があり、安いものから高いものまで存在します。基本料金が安い場合、サービス内容が充実しておらずオプションで必要なサービスを追加した結果、料金が跳ねあがってしまったケースもあります。 さらに、安い電話代行サービスを選んだところ新人スタッフをあてがわれてしまい、電話対応の質が上がるどころか取引先より酷評されたケースも。

他に、受電率が極端に低かったり、月間の受電件数に縛りがあったりと、制約が多い可能性があります。こうなっては電話代行サービスに頼むメリットが薄れてしまうので、単純に安ければ良いというものではないのです。

ここでは電話代行サービスを比較する際の最大の注意点、安い電話代行サービスの注意すべきポイント3つを紹介します。

1. 受電通知がSlackやChatWorkなどのチャットツール非対応

料金体系が安い電話代行サービスでは、受電通知の種類が「メール」と「電話」のみと、乏しい傾向にあります。SlackやChatworkなどのビジネスチャットツールに非対応である場合が多いことが特徴です。

電話代行サービスでは、かかってきた電話の相手の社名・名前・用件などを整理して、電話があったことを受電通知として依頼者に報告します。

受電通知がメールでは、チャットツールに比べてどうしてもやりとりのスピード・スムーズさが劣ります。さらに、外出中や会議中で電話に出られなかったり業務に集中したりするために、電話代行サービスを利用しているのに、受電通知が電話では本末転倒です。

2. 口コミや評価が匿名

ホームページにお客様の口コミを掲載しているサービスは多々ありますが、匿名で評価されているケースも少なくありません。

質の良い電話代行サービスでは、匿名ではなく、会社名や個人名を掲載しながら評価を掲載している傾向があります。

これは利用者の声に真摯に向き合っている証拠であるとともに、自信を持ってサービスを提供している表れであると捉えることもできるでしょう。

3. 申し込みから利用できるまでおよそ1週間と時間がかかる

申し込みからサービスを利用できるようになるまで、およそ1週間ほどかかる業者もあるので、即日利用したいと考えている方は注意しましょう。

例えば、急な体調不良や外出による人員不足などで電話対応が難しくなり、すぐに電話代行サービスを利用したいと考えた場合、利用開始までに1週間ほどかかってしまっては意味がありません。

申し込みから利用開始までの時間が5分程度で済む電話代行サービスもあります。このように、手続きにかかる時間にも注意が必要です。

おすすめ電話代行サービス5社を【口コミ付きで比較】

この章では、数ある電話代行サービスを比較した中から、特におすすめの5社のサービス内容、口コミ、メリット、デメリットをご案内します。

先ほどご説明した「料金」「受電の通知方法」「取次内容」 の3点を踏まえた上で、あなたの会社にとって最適なサービスを選びましょう。

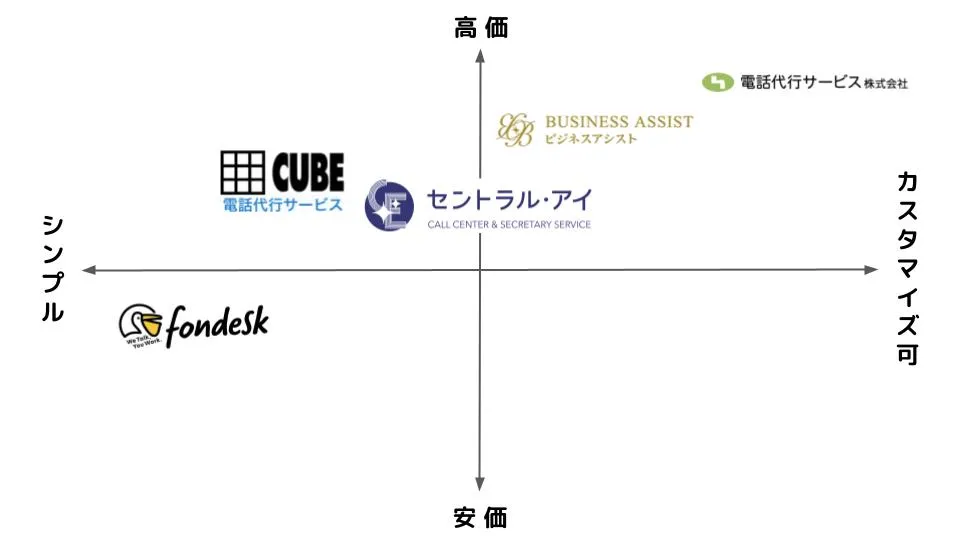

おすすめの5社の電話代行サービスを比較しやすいよう、設定の柔軟性(取次内容)を横軸に、料金を縦軸に置いてポジショニングした表が以下になります。

1. fondesk

| サービス・会社名 | 初期費用 | プラン一例 コール数 月額 | 対応時間 | 通知方法 | 無料期間 (お試し) | アクティブ 導入企業数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| fondesk | 0円 | 50コール 10,000円〜 | 平日 9:00〜19:00 | メール LINE slack/chatwork 他チャット系 | ◯ 14日間 | 5000以上 |

fondeskの口コミ

fondeskのメリット

とにかくサイトがキレイで見やすい。料金体系もシンプルで分かりやすさに定評があるサービスです。実名の導入事例も多数掲載されているので安心感があります。(導入事例へ)

- 5分程度のセットアップが終わるとすぐに使える

- 連絡方法がメールのみならず、Slack、Chatwork、LINE、Microsoft Teams、LINE WORKS、Google Chat、LINEなど幅広く、無料で通知先を複数選択できる

- チャットへの連携方法はシステム連携のため、インシデント対策に優れている

- 料金体系は月額10,000円から、受電件数に応じた料金体系でシンプル

- アクティブ導入企業数No.1で信頼感がある

特に 5分程度ですぐに使えるようになるのは大きなメリット。 使い始めるまでに時間がかかると導入意欲がなくなりますが、fondeskは心配無用です。

そして何よりアクティブ導入企業数がNo.1なので安心感もあります。

出典:電話代行サービス「fondesk」、有料契約件数4,500件を突破!企業のバックオフィスにおけるDX推進を背景に有料契約件数が継続拡大

fondeskのデメリット

平日9~19時の対応で、時間外、夜間、休日は対応していない

fondeskはこんな人にオススメ

- とにかく煩わしい手続きなく、すぐに始めたい人

- メール以外の連絡方法が良い人(slack、chatworkなど追加料金なし)

- 料金体系や契約方法が単純明快でシンプルなサービスが良い場合

2. CUBE電話代行センター

| サービス・会社名 | 初期費用 | プラン一例 コール数 月額 | 対応時間 | 通知方法 | 無料期間 (お試し) | アクティブ 導入企業数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| CUBE電話代行サービス | 登録料 5,000円~ 保証金 5,000円~ | 100コール 25,000円〜 | 平日 9:00〜18:00 | メール (他オプション) | ◯ 1ヶ月 | 2500以上 |

CUBE電話代行サービスの口コミ

| 口コミ(引用元:CUBE電話代行サービス) |

|---|

| 安心して商談や仕事に集中できています。大事な電話も取り逃しがないので安心して商談できます。 電話がつながらないときは私の携帯電話にクライアントからの着電・留守電が何度もありましたが、それがなくなったので良かったです。 あと、月30件ほどかかってきていた営業の電話をつながずに断ってもらえるのも嬉しいです。 |

| ダンス教室の経営を1人でやっています。無料体験募集の広告を出したのですが、申し込みの電話を代わりに受けてもらいたいと考えていました。 当然詳しい質問もあると思うので、電話番号を聞いてもらえたら折り返し電話するようにしました。 新規の問い合わせで電話番号を言いたくない人には、私の電話番号を言ってもらうようにも伝えました。 |

CUBE電話代行サービスのメリット

創業1948年の老舗企業。主要取引先に西日本電信電話株式会社、株式会社NTTコミュニケーションズなど大手多数。 ライトプラン(月コール数/50回 )月額10,000円で利用可能。 クレーム一次対応がオプションではなく基本料金に含まれているところがメリット。

セキュリティの向上のため、1スタッフ・PC2台体制を取り、CTIシステム用とオペレーションシステム用で対応している。

CUBE電話代行サービスのデメリット

初回契約時の保証金として5,000円が必要(解約時に返金)

平日9~18時の対応で、時間外、夜間、休日は対応していない

CUBE電話代行サービスはこんな人にオススメ

- コースが少ないので料金プランに悩みたくない人

- 平日営業時間にしか利用予定がない人

- 老舗の安心感を重視したい方

3. 電話代行サービス株式会社

| サービス・会社名 | 初期費用 | プラン一例 コール数 月額 | 対応時間 | 通知方法 | 無料期間 (お試し) | アクティブ 導入企業数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 電話代行サービス株式会社 | 0円 | 30コール 12,500円〜 | 平日+土日祝 9:00〜18:00 | メール (他オプション) | ◯ 1ヶ月 | 2000以上 |

電話代行サービス株式会社の口コミ

| 口コミ(引用元: 電話代行サービス株式会社) |

|---|

| FAX・メールをしてもらっていますので、以前より大きく業務効率化も計れましたし、経費節減にも繋がりました。 |

| 現場スタッフの欠勤連絡の電話があった際なども、すぐに報告してくれるので、事後対応がスムーズにいきますし、クライアント企業からの評判も上々です。 |

| 外出する時のみ転送しているのですが、直ぐに携帯へメールで内容報告をしてくれますし、取引先へ事務所への戻り時間や、伝言内容も伝えてもらえるので非常に助かっています。 電話番と簡単な事務作業だけで事務員さんを雇うことを考えれば、コストパフォーマンスは良いと思いますね。 |

電話代行サービス株式会社のメリット

全て24時間365日対応。プランはなく、すべてカスタムメイド。電話代行業界では初。

カスタムメイドなだけあり、細かい業種まで幅広くカバーしているのがメリット。

取引先企業に東日本電信電話株式会社や官公庁・地方自治体など。

平日9〜18時30コール 8,000円(土日ありだと12,500円)、夜間は30コール 30,000円から。 平日+土日祝:24時間対応 10コール 36,000円から。

電話代行サービス株式会社のデメリット

料金体系が細かくなりすぎていてわかりづらい。

カスタムメイドで依頼する場合は開始までに連絡が必要。

電話代行サービス株式会社はこんな人にオススメ

- カスタムメイド可能で、自社にあったぴったりの形を求めている人

- おもにネットショップ運営をされている方や、新規営業のお問い合わせ対応をする方、士業の方

4. セントラル・アイ株式会社

| サービス・会社名 | 初期費用 | プラン一例 コール数 月額 | 対応時間 | 通知方法 | 無料期間 (お試し) | アクティブ 導入企業数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| セントラル・アイ株式会社 | 要確認 | 要確認 | 365日 24時間 | メール | 要確認 | 1400以上 |

セントラル・アイ株式会社の口コミ

| 口コミ(引用元:セントラル・アイ株式会社) |

|---|

| 実はこれまで何社かの電話代行会社に問い合わせをしたのですが、土日祝日に対応してくれる所って意外と少ないんです。 セントラル・アイさんに決めた理由は、土日祝日の実績が豊富だったのと、ハウスメーカーの問い合わせ対応のノウハウや専門知識もお持ちで、業務を社員同様にシェアできている感じがしたからです! おかげで私達は店頭に専念できています。 |

| セントラル・アイさんは、24時間のコールセンターにも対応しているだけの事があり、安心して代表電話をお任せする事ができており、総務部の本来の業務に集中でき、残業も激減して助かっております。 加えてオペレーターの方の品質も高く、お客様からも評判が高く感謝しております。 |

セントラル・アイ株式会社のメリット

CCAJ(日本コールセンター協会)・日本秘書センター協会加入、Pマークの取得など、外的な信頼性の獲得もしている。

24時間365日対応可能なので、集合住宅や商業ビルなどの管理会社の電話代行などに適している。

セントラル・アイ株式会社のデメリット

HPがやや見づらい。

プランや料金が問い合わせないとわからない。

セントラル・アイ株式会社はこんな人にオススメ

- 24時間365日対応が必要な人

5. 株式会社ビジネスアシスト

| サービス・会社名 | 初期費用 | プラン一例 コール数 月額 | 対応時間 | 通知方法 | 無料期間 (お試し) | アクティブ 導入企業数 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 株式会社ビジネスアシスト | 0円 | 80コール 20,000円〜 | 平日 9:00〜18:00 | メール (他オプション) | ◯ 30日間 | 2000以上 |

株式会社ビジネスアシストの口コミ

| 口コミ(引用元:株式会社ビジネスアシスト) |

|---|

| 正確な聞き取りと親身な対応。電話を受け次第、メールで迅速に報告。急を要する場合は、メールだけでなく、携帯電話へ連絡を入れてきてくれる。更にお客様からは、「事務の方の感じが大変良かったですよ」と褒められることもあります。 |

| 電話応対をビジネスアシストの電話秘書サービスにアウトソーシングしてから、勧誘セールスなどの業務外の電話の対応でスタッフの大切な時間を失うこともなくなりました。 それに、電話をかけてきてくださるお客様にも、とても良い印象を与えてくれているのでありがたく思っています。 |

株式会社ビジネスアシストのメリット

「質の高さ」をウリとしている。

全員正社員、秘書検定2級以上、研修240時間、自社専用人材などの「人」のクオリティ担保があるのが特徴。電話オペレータではなく秘書スタッフの位置づけ。

また、弁護士、税理士、司法書士など士業向けにも幅広く対応できる。

株式会社ビジネスアシストのデメリット

質の高さを売りにしている分、料金設定はやや高め。

料金体系…秘書スタッフ応対(60コール)平日9〜18時で20,000円。

株式会社ビジネスアシストはこんな人にオススメ

- 料金が高くても高品質な電話代行サービスを求める場合

電話代行サービスは比較して選ぶことが大切

電話代行サービスは価格競争業界であり、目に見える商品とは違い、品質の良し悪しがひと目で分かりません。

数多くある電話代行サービスを比較してみると料金や内容、質、口コミなどサービスによって様々ありました。

利用前に不安があれば、一度電話して、オペレーターの対応品質を確認するのもよいでしょう。

契約手続きは複雑ではないですし、すぐに始められるサービスですので、対応が気に入らなければ、次に乗り換えることも検討してみてもよいのではないでしょうか。

この記事を参考にあなたにぴったりの電話代行サービスを選び出してください。

チェックリスト付き!サービスの選び方をまとめた資料をダウンロード

記事内で解説している比較ポイントをまとめた資料です。無料でダウンロード可能なので、ぜひ参考にしてみてください。